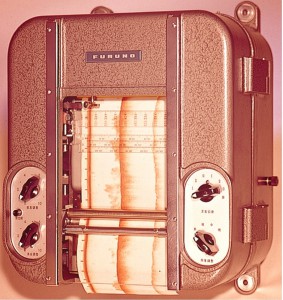

〇〇探知機[/caption]

この探知機、何だと思いますか?

実は、

〇〇探知機[/caption]

この探知機、何だと思いますか?

実は、

魚群探知機!!

そうなんです^^ 日本が誇る探知機とは、私たちの食卓に欠かせないお魚を探す探知機だったんです☆ お魚、好きな方多いですよね^^お刺身、お吸い物、お寿司、塩焼、などなど☆

書いているだけでもお腹が空いてきますね^^ この魚群探知機、初めは日本のどこにもありませんでした。 当時、戦後の闇市で売られていた「音響測探機」という機械を、何かできるだろうと考えて買ってきた方がいました。 その方の名前は、古野電気を営んでいた古野清孝さん、弟の清賢さんのお二人でした。 なんと、Yoと同じ長崎県の方です。 やはり長崎、世界に誇れるものが多いです^^ この「音響測探機」、もともとは戦争で使われるために開発されているため、海中の潜水艦を見つけることを目的として開発されたものと言われています。 その「音響測探機」を改良して、「魚群探知機」を造ってしまったということです。 しかし、開発当初からうまくいったのかというと、そうではありませんでした。 戦後の食糧難で、多くの日本人が栄養失調に苦しめられ、餓死する人もいる中で、魚の漁獲量が増えれば、日本の食糧事情も解決されるだろうと言う哀切な願いを持って、手さぐりでの開発が始まりました。 開発から、1年後、初号機を完成させ、いよいよ初出航となる日がやってきました。 漁船に取り付けた「魚群探知機」には、早速レーダーに反応する、大群の影が見えていました。 その時、期待と興奮と共に網を降ろして引き上げて見たのは、、、 大量の魚、ではなく、大量のくらげ、でした。 この結果に、周囲からは 「古野電気が作っているのは、探知機ではなくてインチキ」 と言われるようになり、今まで請け負っていた仕事までも失ってしまう事態になってしまいました。 しかし、この古野兄弟は諦めませんでした。 「結果さえ出れば、風向きはきっと変わる。」 兄弟の意志とはうらはらに、当時の地元で協力してくれる漁船はいなくなってしまいました。 そして、長崎から西に70km離れた五島列島で漁をしている一人の漁師の方に出会います。 その漁師の方は脱会社員、銀行を辞めて父親の跡を継いで漁師になった方でした。 その船のニックネームは「ドンビリ船」。 港での漁獲高がいつもビリだったことから、このように呼ばれていたと言う事です。 その方がおっしゃいました。 「懸けてみますけん・・・あんたの夢に」。 それから、古野兄弟と、漁師の方との奮闘が始まりました。 やはり、魚の群れと、そうでない群れとを区別することに苦悩していたある日、 魚の群れをうまく捕えられない原因を見つけ出します。 原因は、「魚群探知機」の取り付け位置に有りました。 本来は、探知機を船底に取り付けないといけなかったのですが、ずっと船横に取り付けていたため、漁船が進む際に発生する泡に対して、超音波で反応する機械が泡の発生から出る超音波に反応してしまっていたことがわかりました。 そして、いよいよ、探知機を船底に取り付けるようになります。 しかし、船底に取り付けるには、船の底に穴を開けないといけないという状況でした。 漁師にとって、命ともいえる大切な船、しかも底に穴を開けるということは、到底考えられませんでした。 この漁師さん。 とても人格的でした。 古野兄弟に強く懇願された漁師さんは、覚悟を決めました。 「あんたの夢に懸ける。必ず最後までやり遂げてくれんね」。 そうして、魚群探知機を船底に取り付けた漁船が、沖へと走り出しました。 しばらくすると、魚の大群がいることを探知機が示し始めました。 このとき、以前にクラゲと魚を間違ってしまったことが、古野兄弟の脳裏に浮かんで来ました。 弟の清賢さんが、意を決して、 「大群です。とてつもなか大群です!」 と叫びました。 まさに、魚群探知機の運命を左右する網が打たれました。 そして、ゆっくりと網が引き上げられます。 結果、どうなったでしょうか。 引き上げられた網は、「大量の魚」で溢れていたのです!

大成功でした!! 大漁旗を掲げて港に戻ってきた漁船に、周囲は歓喜に沸きました☆ [caption id="attachment_665" align="alignnone" width="300"] 大漁旗[/caption]

それから、魚群探知機をつけた「ドンビリ船」は、漁に出るたびに大漁を記録し、ついに漁獲高トップの座に着くようになりました。

実に、古野兄弟が開発を始めてから4年の歳月が流れていました。

そして、実験成功から7年後に海外へ向けて、魚群探知機の輸出を開始しました。

いまや、当たり前のように船に付いている魚群探知機。

その背景には、夢を追い続けた古野兄弟の精神と努力と実践、そして、兄弟を支えた人々の熱い思いが重なって、生まれたと言う経緯が有りました。

日本発、世界の食糧事情のイノベーションを巻き起こした魚群探知機。

日本人の民族性、夢を追い続け努力する底力を学ぶことができる事実です。

鄭明析牧師はおっしゃいました。

[caption id="attachment_663" align="alignnone" width="300"]

大漁旗[/caption]

それから、魚群探知機をつけた「ドンビリ船」は、漁に出るたびに大漁を記録し、ついに漁獲高トップの座に着くようになりました。

実に、古野兄弟が開発を始めてから4年の歳月が流れていました。

そして、実験成功から7年後に海外へ向けて、魚群探知機の輸出を開始しました。

いまや、当たり前のように船に付いている魚群探知機。

その背景には、夢を追い続けた古野兄弟の精神と努力と実践、そして、兄弟を支えた人々の熱い思いが重なって、生まれたと言う経緯が有りました。

日本発、世界の食糧事情のイノベーションを巻き起こした魚群探知機。

日本人の民族性、夢を追い続け努力する底力を学ぶことができる事実です。

鄭明析牧師はおっしゃいました。

[caption id="attachment_663" align="alignnone" width="300"] 鄭明析牧師の明け方の御言葉より©摂理[/caption]

鄭明析牧師の明け方の御言葉より©摂理[/caption]